Elogio a la vida

La autoridad

La obediencia es la muerte. Cada instante

en que el hombre se somete a una voluntad extraña es un instante

arrancado a su propia vida.

Cuando el individuo se ve obligado a

efectuar un pacto contrario a su deseo o se ve impedido para actuar de

acuerdo con su necesidad, deja de vivir su propia vida y, mientras que

el que manda aumenta su poder vital gracias a la fuerza de los que se le

someten, aquel que obedece se aniquila, se ve absorbido por una

personalidad extraña; ya no es más que fuerza mecánica, herramienta al

servicio del amo.

Cuando se trata de la autoridad ejercida

por un hombre sobre otros hombres, por un soberano déspota sobre sus

súbditos, por un patrón sobre sus obreros, por un señor sobre sus

criados, enseguida se comprende que esta personalidad emplea la vida de

quienes se le someten para dar satisfacción a sus placeres, a sus

necesidades o a sus intereses: o sea, para el embellecimiento y la

ampliación de su propia vida en prejuicio de la de los demás. Lo que no

suele entenderse tan claramente es la nefasta influencia de las

autoridades de orden abstracto: las ideas, los mitos religiosos o de

cualquier otro tipo, las costumbres, etc. Sin embargo, todas las

manifestaciones exteriores de la autoridad tienen su origen en una

autoridad mental. En efecto, ninguna autoridad material, ya sea las de

las leyes o la de los individuos, posee su fuerza y su razón en sí.

Ninguna se ejerce realmente por sí misma: todas se basan en ideas. Y, si

el hombre llega a aceptar su realización tangible en las diversas

formas revestidas por el principio de autoridad, es porque primero se

doblega ante estas ideas.

La obediencia tiene dos fases distintas:

• Se obedece porque no puede hacerse otra cosa.

• Se obedece porque se cree que se debe

obedecer en las condiciones de vida casi animal en que vivieron los

primeros pueblos humanos, la voluntad del más fuerte era la ley suprema

ante la cual debían, doblegarse los más débiles. <>, dice el que

se siente con fuerza suficiente para obligar a otro a obedecerlo. Esta

coacción no implica sanción moral alguna. Uno quiere porque tal es su

placer. El otro obedece porque teme a la violencia. Pero el que obedece

por temor, si logra ponerse fuera del alcance de las represalias, se

apresura a actuar a su antojo, satisfecho de su libertad, dispuesto, a

su vez, a imponer su voluntad a quien sea más débil que él. Este dominio

a través de la fuerza física no puede, en verdad, ser llamado

autoridad: no pasa de ser una coacción pasajera y únicamente material,

no aceptada por la voluntad del que obedece. Sólo el dominio ejercido en

nombre de ideas abstractas por el más débil sobre el más fuerte y

aceptado por éste, constituye la autoridad. Se entra entonces en la

segunda fase: uno obedece porque se imagina que es necesario obedecer.

Cuando las condiciones del entorno

permiten que los hombres empiecen a reflexionar, aquellos cuya

mentalidad está más desarrollada sienten el deseo de lograr la

obediencia de los demás, ya sea por un interés puramente egoísta, ya

sea, las más de las veces, porque habiéndose formado un ideal de vida

que juzgan conveniente para el grupo al que pertenecen, desean verlo

realizado.

El hombre, por la ignorancia, acepta la

autoridad del mismo modo que también aceptará por ignorancia todas las

que a continuación vayan surgiendo.

A través de estas leyes misteriosas,

presentadas como la expresión de una voluntad extraterrestre, los jefes

religiosos dominarán al hombre, ya no diciéndole aquel <> que se

dirigía al cuerpo y al cual él podía sustraerse, sino diciéndoles

<>. Así ya no es posible fuga alguna para vivir libremente fuera

de la presencia del jefe temible por su fuerza. A partir de este

momento, el hombre tiene una coacción invisible: la voluntad de dios,

que acarrea como un fardo. Adonde quiera que vaya, en cualquier lugar y

en cualquier tiempo, su memoria le repetirá lo que debe hacer o evitar.

Se le ha enseñado a distinguir el bien del mal.

En todas las épocas, el hombre, como

cualquier ser, ha distinguido las cosas que le procuran satisfacción de

aquellas que le producen sufrimiento. En ningún momento fue preciso

enseñarle este mal y este bien naturales. Sin embargo, apoyándose en la

voluntad expresada por los dioses, voluntad incomprensible e

indiscutible, se le obligó a aceptar como la expresión del bien la

resignación pasiva, la sumisión ciega, el dolor, la renuncia a las

aspiraciones más naturales: el mal bajo todas sus formas. El mal oficial

es aquí la propia vida con todos sus deseos y alegrías, su necesidad de

libertad, su curiosidad por las cosas, su curiosidad de rebeldía, su

horror por el sufrimiento, todo cuanto es bello y verdadero.

Los primeros códigos, escritos o no,

fueron muy distintos según los medios o las razas donde se originaron y

sufrieron numerosas modificaciones en relación con la evolución de las

sociedades. Pero cualesquiera que sean las leyes y las fuerzas sociales

ante las que se inclinan los hombres, lo cierto es que su poder está

subordinado a la aceptación de un código moral.

Sólo el hombre que, por una prevención

del sentido natural, cree en el bien-sufrimiento, en el bien-

desagradable y en el mal como fuente de goce, puede entender la

necesidad de una organización destinada a imponer el bien por la fuerza y

a reprimir por la violencia a los que estarían tentados de entregarse

al mal para obtener de él una satisfacción.

En la lucha suscitada por el antagonismo

que existe entre el verdadero interés del individuo y la regla de

conducta a la que cree que debe conformarse, el hombre se habitúa a la

sujeción y está dispuesto a aceptarla cuando ésta se manifiesta a través

de una autoridad exterior. Claro que pelea y discute; el bien y el mal

difieren de un individuo a otro, de un pueblo a otro; uno se enorgullece

de lo que el otro reprueba, pero, en el fondo, el principio es siempre

el mismo. Cuando alguien pretende eliminar la moral del vecino y el

aparato autoritario por el que se impone, su objetivo es sustituirla por

su propia moral que, al igual que otra, tendrá que imponerse por la

fuerza a aquellos que no la admitan. Como siempre hay muchos puntos

comunes entre las personas de la misma raza, en general los beligerantes

acaban prefiriendo sacrificar algo de su concepción del bien, mientras

sus adversarios se erigen en guardianes del código. De este modo ambos

evitan al enemigo común: el hombre verdaderamente libre que actúa según

su necesidad sin someterse a nadie.

Si el hombre menos ignorante hubiese

mantenido la distinción que en sí mismo tan profundamente siente -el

bien útil, el mal nocivo-, poco a poco habría progresado, empleando los

mejores medios para evitar el sufrimiento y satisfacer sus necesidades

materiales e intelectuales. Habría habido higienistas, inventores,

sabios de todos lo géneros. La credulidad, sin embargo, hizo que se

sometiera ante las supuestas voluntades de seres quiméricos; y así hubo

padres, reyes, guerreros, políticos; sufrió, lloró, martirizó su propia

carne para salvar el alma, sacrificando su existencia a supuestos

deberes sociales.

En las sociedades modernas, la autoridad

ya no está basada oficialmente en una divinidad. Se habla aún en ellas

del bien y del mal, pero en realidad el cumplimiento de las leyes

llamadas morales (desde que se dejó de llamarlas divinas) ya no es

obligatorio. Del bien solo se retiene aquello que los legisladores

consideran útil y lucrativo para el orden social del momento.

Ciertamente la virtud sigue siendo recomendada en bellos discursos, pero

el vicio es mucho mejor aceptado.

Ya no nos piden que salvemos el alma,

basta con ser una persona honesta, o sea, que actuemos según la voluntad

de los legisladores en los actos externos de nuestra existencia.

Por limitada que sea esta concepción

tiene suficientes elementos para provocar bastantes víctimas: la honra,

el patriotismo y otras virtudes laicas han matado tanta gente como

antiguamente lo hicieron los dioses. Y así continuará mientras el hombre

procure su regla de conducta al margen de la ciencia, única entidad

capaz de esclarecerlo respecto a sus intereses efectivos y única

autoridad que debe reconocerse.

Los primeros legisladores, al imponer

códigos en nombre de los dioses, no tuvieron que exaltar su moralidad;

los hombres habituados a obedecer simplemente por la fuerza se

sometieron, una ves más, por temor a una fuerza mayor.

Pero después al dejar de creer en los

dioses, el hombre, liberado de sus terrores, debía lógicamente dejar de

obedecer a todo lo que no estuviera en armonía con su interés. Todavía

estamos lejos de tal resultado.

Del antagonismo de los intereses

I

Cuanto más se aleja el hombre de sus

orígenes, más se desarrolla su mentalidad y más aumentan sus

necesidades; cada nueva facultad que se despierta en él amplía su vida,

incrementa su actividad y reclama nuevas satisfacciones.

Si en los tiempos prehistóricos el hombre

primitivo podía vivir casi aislado en los bosques, limitándose a unirse

a veces a otros individuos para llevar a buen término una cacería

difícil o para defenderse de un peligro, era porque el número

excesivamente reducido de sus necesidades, que no superaban las de un

animal salvaje, requería con poca frecuencia la colaboración de otros.

Es solamente uniéndose a sus semejantes como el hombre actual puede

escapar a la existencia miserable de sus primeros antepasados, luchar

eficazmente contra las leyes adversas de la naturaleza, defender su

vida y aumentar sus recursos en todos los aspectos.

No es necesario ser muy sabio ni

dedicarse a extensas observaciones para darse cuenta de que las

agrupaciones humanas no responden en absoluto a las necesidades de los

individuos. En lugar de alivianar el esfuerzo y de hacerles la vida

más fácil, lo cual es la primera razón de ser de una asociación entre

hombres, las sociedades aumentan la violencia de la lucha al ampliar su

aspecto ingrato y reemplazar a la lucha del hombre contra las fuerzas

naturales por la lucha del hombre contra el hombre.

Uno se pregunta en vano qué ventaja

precisa proporciona a los hombres su unión en sociedad. Si bien el

hombre aislado y errante corre a menudo el riesgo de sufrir la falta de

lo necesario para su existencia, comenzando por la primera de todas las

necesidades que es la alimentación, el individuo sometido a la

servidumbre social no está demasiado más seguro de obtener lo que

reclama su naturaleza, simplemente porque ningún contrato le garantiza

el pan. Al igual que sus antepasados sobre la tierra no cultivada, es

necesario que se esfuerce por obtener su alimentación, y mientras que

aquellos por lo menos no se iban a las manos unos contra otros, sino

cuando la penuria los impulsaba a ello, una gran cantidad de nuestros

contemporáneos no comen cada día si no disputan con otros hombres el

pan que los debe alimentar.

¡Que es la competencia, si no un término

hipócrita que designa ese perpetuo combate de los unos contra los otros,

esa guerra sin tregua que continúa, implacable, en el seno de nuestras

sociedades! Se trata de una lucha no solamente execrable por los

dolores que engendra, sino también estúpida porque ni siquiera se puede

esperar de ella el desarrollo de la fuerza física o de la inteligencia.

En estos combates, el vigor del cuerpo o del espíritu no tiene más que

una influencia muy pequeña. No cabe esperar que los más hermosos

ejemplares de la raza eliminen a los otros y procreen generaciones más

hermosas y más perfectas. Las sociedades lograron desterrar este último

razonamiento, por el cual a veces la naturaleza parece justificar las

luchas que se libran en ella. Ahora el más fuerte es el que posee. Ese

vencerá y subsistirá, mientras que con frecuencia desaparecieran los

robustos y los inteligentes.

Las sociedades actuales no tienen como

base la unión y la comunidad de intereses entre los miembros que las

componen, sino muy por el contrario la división y la oposición de tales

intereses. Estas sociedades subsisten sobre la base de una competencia

ficticia y llevada hasta el extremo que no sólo explota el sufrimiento

de las masas en provecho de la minoría de privilegiados, sino que

además restringe para todos la parte de felicidad y de vida que el

hombre encontraría en una asociación normalmente constituida. Esta

competencia nefasta se manifiesta de la forma más irracional. El

problema no es sólo que los hombres tienen intereses opuestos a los de

sus asociados, sino también que sus propios intereses se encuentran en

contradicción unos con otros.

¿Acaso el mundo judicial tiene un gran

interés, como parece en principio, en conservar la criminalidad, la

deslealtad en las transacciones y todos los hechos punibles a causa de

los cuales existe? Por supuesto que no.

Los criminales que dañan a sus semejantes

por miseria o por perversión mental bastan para justificar la

existencia de la corporación judicial. Pero al legitimar a una de sus

instituciones, ellos contribuyen al mantenimiento del estado social que

los llevó al crimen y permiten así que otros individuos se formen en el

mismo medio, que prepara para las mismas tareas nefastas y los destina,

por tanto, a los mismos castigos. Así se eterniza el desfile de los

miserables que alimentan a una parte de sus semejantes al precio del

dolor de otros y de su propia desdicha.

Por ser un individuo, cada miembro de la

corporación judicial tiene un interés totalmente diferente. Y al igual

que sus conciudadanos, el hecho de que existan toda clase de delitos lo

hace víctima de un estado de cosas en el que el crimen y la falta de

honradez son necesarios para el funcionamiento de uno de los

mecanismos de la organización social.

¿A los jefes militares acaso no les

interesa que se perpetúen los tontos odios entre los pueblos, que son lo

único que les permite subsistir en su función? Sin embargo, un ejemplo

que de ahora en adelante será histórico acaba de demostrar cuántos

intereses similares son nefastos para el individuo y cuántos puede

soportar cuando el germen maligno e inhumano de la institución que

sostiene deja de elegir sus víctimas en otra parte y se vuelve contra él

mismo.

Las masacres entre hombres sólo pueden

comprenderse en aquellos períodos bárbaros donde la falta de

alimentación y la verdadera lucha por la vida obligaban a las

poblaciones a arrojarse sobre sus vecinos para despojarlos de los

víveres que poseían o, a veces, también para alimentarse de los mismos

vecinos. ¿Qué ceguera impulsa a los hombres a matarse entre ellos a

causa de la ambición de un déspota o de un ministro, por la palabra de

un diplomático, por un arreglo entre financieros o por cualquier otra

causa que ignoran y que no les concierne?

Se han escrito muchas frases

sentimentales en contra de la guerra, ¿cuál fue el resultado? Ninguno.

Por otra parte, el hombre no tiene por qué preocuparse por una cuestión

sentimental siempre discutible. Para él hay una sola cosa real: su

interés, y sólo a él debe consultar para todo y en todo momento. La

guerra es horrible, pero no es por eso por lo que hay que rechazarla.

En las luchas primitivas, cuando la vida del individuo hambriento

estaba en juego, su interés lo impulsaba a apropiarse de los alimentos

de su semejante o a suprimir una existencia para prolongar la suya, y

tenía razón al hacerlo. Su instinto le decía: vive, y su voluntad de

vivir era su derecho estricto e indiscutible.

La naturaleza no posee nuestro

sentimentalismo y tampoco nuestra crueldad imbécil. Aquí no es cuestión

de enternecimientos ni de lágrimas. La guerra y el militarismo son un

engaño para los pueblos, para todos los pueblos, y es por ello que hay

que presentarles oposición.

¿Qué interés pueden tener los

trabajadores del pensamiento o los trabajadores manuales en una guerra? ¿Qué se les arrebataría? Lo más común es que no posean nada, pues

quienes ellos llaman sus compatriotas no les han dejando nada. Y del

otro lado del río o de la montaña, más allá de los océanos, hasta donde

alcanza la vista y hasta donde puede llegar el pensamiento, se ve a

hombres que luchan y sufren por el pan, que luchan y sufren por la

ciencia y a los cuales otros hombres arrojan fuera de la vida.

¡Qué importa el color y el lenguaje del

que es el Amo, qué importa el suelo que se pisa si no se puede comer, ni

pensar, ni actuar según la propia fuerza y el propio deseo! El Amo es

el enemigo, cualquiera que sea. El enemigo está en todos los países y en

cada una de las personas que pueden decir: yo quiero. Y más ciertamente

aún el enemigo está en cada hombre, en la ignorancia que no necesita

ayuda para crear Amos.

II

El ser humano no necesita buscar su meta fuera de él ni colocarla en nada exterior, ya sean hombres o ideas.

Nada lo obliga a violentarse para lograr

un objetivo cualquiera. No tiene otra meta que ser él mismo tal como la

naturaleza lo hizo conservarse como tal, preservando su individualidad

contra todo lo que sea capaz de limitarla o de causarle sufrimiento.

Algunos me preguntan qué pondría en el

lugar de esas leyes y esas instituciones cuya utilidad niego. Nada: La

Vida. La vida que arrastra a los seres en el fluir de la evolución, que

los ubica y los hace moverse de acuerdo con las leyes que gobiernan la

materia de la cual están compuestos. Leyes no ficticias y exteriores,

sino derivadas de las propiedades inherentes a los diferentes estados

de la materia.

Hay personas que temen ver derrumbarse el

aparato social actual y no recuerdan que a pesar de las numerosas

civilizaciones y sociedades desaparecidas a lo largo de las eras y de

las cuales apenas se tiene un recuerdo, la humanidad siempre queda viva

sobre las ruinas de las viviendas que ya dejaron de estar a su medida.

Otros hombres preguntan con inquietud: ¿qué nos amparará?, ¿a dónde

iremos a vivir? A todos ellos se les puede responder con las mismas

palabras que utilizó Lutero cuando se le planteó una pregunta parecida

con respecto al apoyo que los príncipes alemanes le podían retirar.

«Adónde iría, respondió: bajo el cielo.

¿Dónde construirá sus moradas la humanidad? ¡Bajo el cielo!

Siempre bajo el mismo cielo que existe hoy

¿Dónde vivirá? ¡Sobre la tierra!

¿Cuál será el conductor del hombre? ¡El mismo!»

No se trata de reemplazar una obligación

por otra obligación, sino de dejar que cada individuo ocupe en el

universo el lugar que le corresponde y dé vía libre a la actividad

propia de los elementos que lo componen.

La humanidad en general, así como el

individuo en particular, no tiene como meta ser grande ni gloriosa, ni

trabajar, ser o hacer cualquier cosa. Es una producción del universo,

surgió un día en su seno y continuará existiendo hasta que las

circunstancias que permitieron su aparición se modifiquen y entonces

desaparezca en la eterna sucesión de las transformaciones de la

materia, es decir, de Eso que Es.

Dado que la existencia individual es la

única razón conocida, la única finalidad del hombre, éste debe

preservarla y defenderla contra todo y contra todos, sin permitir jamás

que se le imponga el sacrificio de la menor parte de esta vida, única

cosa que le pertenece de verdad.

Quienquiera que dificulte la vida de un

hombre impidiéndole vivir plenamente con todas sus facultades y todas

sus necesidades atenta contra su existencia, pues si bien no la suprime

de golpe con la muerte, al menos la limita al quitarle todos los

instantes durante los cuales el individuo cede a las imposiciones y

actúa o se abstiene de actuar contrariando su propio impulso; en una

palabra, deja de vivir su vida para convertirse en un instrumento en

manos de otro.

Si comprende que para él su existencia

personal es la única razón de ser, la finalidad última y la única meta

que debe perseguir, el hombre consciente la defenderá contra cualquier

obstáculo, ya sean hombres o cosas que intenten atacarla, y empleará

para ello todos los medios en su poder, pues se sentirá fuerte en el

derecho que le da el ejemplo de la naturaleza y las aspiraciones de

todo su ser que se esfuerza sin interrupciones para alcanzar la vida.

En esta lucha más que en cualquier otra

se deben emplear todas las armas, la fuerza o la astucia, pues el hombre

emprende su legítima defensa.

La meta del hombre es ser hombre.

El objetivo de su vida es vivir.

Alexandra David-Néel

[

Nada aldizkari digital nihilistaren webgunean argitaratua]

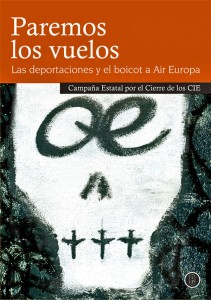

Dejando de lado las cifras, todo lo que respecta a los vuelos es tratado con sumo secreto. Las compañías aéreas que operan estos vuelos han firmado previamente un compromiso de silencio con el gobierno que les prohíbe divulgar, fotografiar o grabar nada de lo que ocurre en el interior. El informe de la Defensora del Pueblo tampoco menciona nada al respecto, a excepción de algunas recomendaciones como que haya médico e intérprete en los vuelos, reconocimientos médicos, o que se graben los operativos en expulsiones “conflictivas”. De lo que no habla el informe es de la violencia y abuso policial que tienen lugar en los vuelos de deportación según multitud de testimonios de personas deportadas por este medio.

Dejando de lado las cifras, todo lo que respecta a los vuelos es tratado con sumo secreto. Las compañías aéreas que operan estos vuelos han firmado previamente un compromiso de silencio con el gobierno que les prohíbe divulgar, fotografiar o grabar nada de lo que ocurre en el interior. El informe de la Defensora del Pueblo tampoco menciona nada al respecto, a excepción de algunas recomendaciones como que haya médico e intérprete en los vuelos, reconocimientos médicos, o que se graben los operativos en expulsiones “conflictivas”. De lo que no habla el informe es de la violencia y abuso policial que tienen lugar en los vuelos de deportación según multitud de testimonios de personas deportadas por este medio. Detrás de todo este tinglado nos encontramos a las empresas adjudicatarias del contrato de los vuelos de deportación: Air Europa y Swift Air. Desde 2013, estas dos compañías aéreas son las que ejecutan los vuelos, tras firmar con el Ministerio del Interior un contrato de 12 millones de euros en 2013 hasta 2015, y este año un nuevo contrato de 11 millones hasta 2016. El contrato detalla además que el importe que finalmente se facturará a la empresa adjudicataria “será el que resulte del gasto real producido en función de los servicios efectivamente prestados”.

Detrás de todo este tinglado nos encontramos a las empresas adjudicatarias del contrato de los vuelos de deportación: Air Europa y Swift Air. Desde 2013, estas dos compañías aéreas son las que ejecutan los vuelos, tras firmar con el Ministerio del Interior un contrato de 12 millones de euros en 2013 hasta 2015, y este año un nuevo contrato de 11 millones hasta 2016. El contrato detalla además que el importe que finalmente se facturará a la empresa adjudicataria “será el que resulte del gasto real producido en función de los servicios efectivamente prestados”.